cours 38 : Ecrire un canon à deux voix

Consulter l’ensemble des articles de cette rubrique

SCHEME CONTRE-SCHEME

Ecrire un canon à deux voix

L’objectif de ce cours 38, est d’apprendre à écrire un canon en imitations semblables à l’octave. Au cours suivant, nous découvrir comment composer des canons à la quinte, la quarte, la sixte etc.. et nous aborderons aussi les canons en imitations contraire et rétrograde.

Rappel de la technique

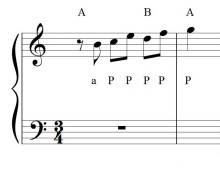

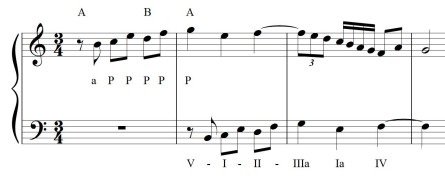

Écrire un canon est assez simple en fait. On commence par écrire un premier schème à la voix supérieure (fig.1).

- fig.1 élaboration du schème

On commence par écrire un premier schème à la voix supérieure.

Comme dans tous nos exercices, celui-ci commence au levé. Devant son dernier posé, nous plaçons une barre de mesure à travers les deux portées et n’omettons pas l’analyse mélodique du schème.

Sous ce premier schème, il n’y a pas de contre-schème.

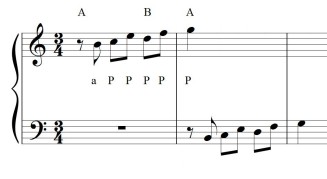

Ce schème est simplement reproduit à la mesure suivante à la basse pour générer le décalage des deux mélodies (fig.2).

- fig2. imitation du schème initial

La barre de mesure se place également devant le dernier posé de l’imitation à la basse. Le nombre de temps compris entre les deux barres de mesure nous donne déjà la signature rythmique du canon, ici 3 / 4. On l’indique en début de portée.

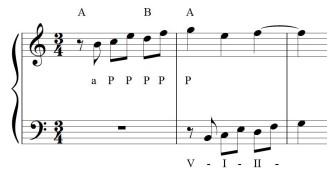

Au-dessus de l’imitation, nous écrivons un contre-schème (fig.3). A ce stade, il faut contrôler l’harmonie que l’on indique à chaque pulsation ainsi que le contrepoint.

- fig.3 Elaboration du contre-schème

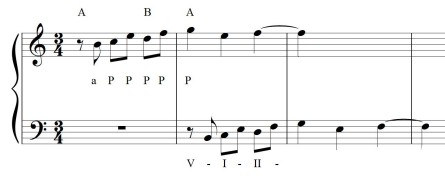

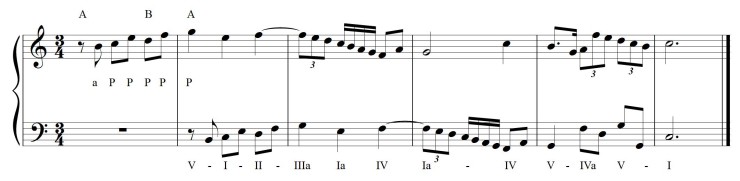

Ce contre–schème doit être reproduit à son tour à la basse en plaçant une barre de mesure devant son dernier posé (fig.4).

- fig. 4 Imitation du contre-schème

C’est ensuite un schème qu’il nous faut élaborer à la voix supérieure. (fig.5).

- fig.5 Elaboration d’un nouveau schème

Nous pourrions reproduire des schèmes et des contre-schèmes à l’infini mais nous l’interrompons en plaçant une coda cadence à la dernière mesure (fig.6).

- fig. 6 Ensemble du canon

Mélodie du canon

La mélodie du canon doit être bien linéaire. N’hésitez pas à allonger les mouvements mélodiques pour éviter qu’elle ne soit trop statique. Une fois l’exercice terminé, on doit obtenir une seule et belle ligne mélodique, imitée en canon.

Complémentarité entre les voix

Dans nos exercices de canons, la recherche de complémentarité entre les deux voix est un objectif à atteindre. Pour y parvenir, on alternera schème et contre-schème dans la mélodie de manière à ce l’on trouve à chaque mesure un schème dans une voix et un contre-schème dans l’autre. Le schème sera donc élaboré avec des figures métriques rapides comme les croches, triolets ou double-croches, et le contre-schème avec des notes ponctuantes (noires, blanches..).

Les paliers mélodiques sont très importants car on entend ces notes plus que les autres. Par souci de diversité et pour qu’il y ait toujours un intérêt mélodique, il est préférable que ces paliers ne coïncident pas. Il vaut mieux également qu’ils tombent à chaque fois sur des notes différentes

Quelques conseils

5 ou 8

Pour ne pas trop limiter la mélodie, nous ne réaliserons pas ces exercices en contrepoint renversable. La quinte et l’octave au posé sont assez pauvres à deux voix. Si vous les employez, il faut le faire dans les règles de l’art, préparation et résolution oblige.

Dissonances au posé

N’abusez pas des dissonances au posé. Elles sont très expressives et elles ont leur place dans les mélodies des canons mais employer à petites doses.

Début du canon

On commencera le canon de préférence en A et pour que la mélodie soit identifiable modalement, il est préférable que la tonique soit présente dès le premier schème, voire la première pulsation.

Fin du canon : la coda cadence finale

On termine ce canon par une cadence parfaite s’articulant toujours de part et d’autre de la barre de mesure : V d’un coté et I de l’autre. L’accord I dure toute la dernière mesure. Si vous placez votre barre devant le dernier posé du schème initial, elle se trouvera automatiquement devant le dernier posé lors de la cadence parfaite.

La mélodie se termine par un schème de coda, qui peut être plus expressif. Aussi, on peut y placer un ou deux grands intervalles mais en veillant toutefois à ce que la mélodie ne devienne pas trop difficile.

Pour accompagner la coda finale, on place souvent à la basse un saut d’octave descendante sur la dominante. Ce saut d’octave s’effectue sur la dominante et non pas sur les autres degrés. Il se fait en descendant.

- canon

- contrepoint

- cours 38

- imitation

- intervalle